色彩講座 第3回

- By T.Utsunomiya

- 投稿日:2016年2月16日

- カテゴリー: 色彩講座

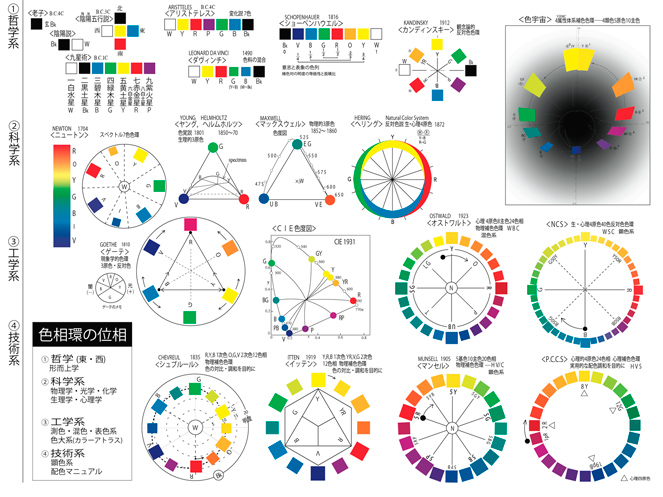

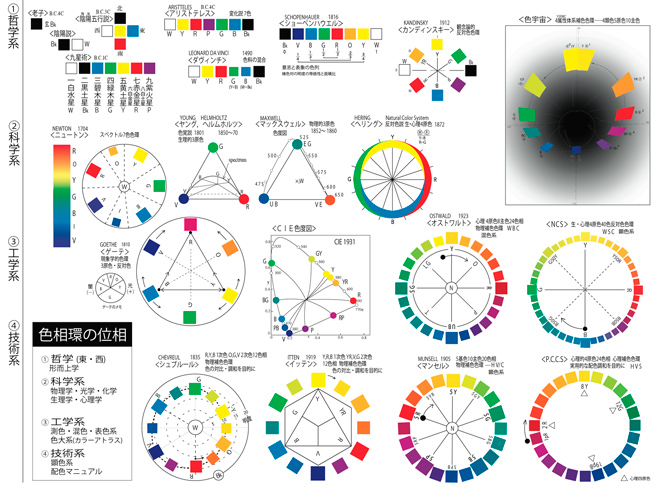

色体系の位相──原色、その数と種類

色の世界観—色体系の要素要因

色彩学というものの学際性からその体系化のしくみはまさに十人十色で、形而上学・光学・化学・生理学・心理学・心理物理学・工学・現象学・構成学、そして美術家の手図面の類までほとんど無数に及ぶ。ここではその一部の数例を挙げ、その体系性を、主要色とその数と位相、あるいは色環という、その本質を最も端的に語る形式によって概観してみよう。無論、ここには高次元の体系化や、配色を目的とはしていない素朴なものも含まれる。

本来システムなる語は、例えば外延的全体である宇宙(ユニバース)に対するその綜合統一の秩序としての宇宙(コズモス)のように、有機的な動的原理を指す概念であり、いわゆる機械(メカニズム)とは似て非なるものである。その意味で大部の色票を集めた色票系(カラーオーダー)とか大系(カラーアトラス)、便覧(マニュアル)の類が、必ずしもアリストテレスの色列やニュートンの色環よりも体系的だ、というわけではない。体系性というものは、その拠って立つ原点・原理など基本構造の次元にある。色体系は、まず選ばれる基色あるいは元色(黒・白)及び原色(有彩色の純色)、その個数、そしてそれらの順序や因果関係などの相関性によって分類できる。

1.〈一元色〉黒/白、明/暗

a) 無限=東洋哲学では、黒と白、明と暗といった個別化や相対化の現象を「色」と云い、「色即是空・空即是色」というように色は仮象と見なす。

この思想では水墨画に象徴されるように、モノクロームがすべての色を内包している。

b) 暗黒=老子の「玄」は暗黒を意味し、あらゆる実体と現象の元であり、「玄元」とも云う。

c) 白=ニュートン光学の「白(色光)」はすべての波長の光(スペクトル色)に分解できる。

d) 黒=物理学の「黒体」はあらゆる波長の光(色)を放射し、吸収する理想的(仮想の)物体──

2.〈二元色〉黒白/明暗

a) 陰陽=古代中国思想では万物万象を陰陽二気の対と見る。したがってこの陰陽は暗と明であるとともに黒と白である。また無と有であり、ものとことでもある。

b) 明暗(白黒)=アリストテレスは「すべての色は光と闇、白と黒の混合に生まれる」とした。ダ・ヴィンチもこれにならう。

c) 明暗=ゲーテは「色は明と暗の境界に生じる」とする。これは境界(エッジ)スペクトルの現象から得た命題である。

d)黒白=化学者オストワルトは、黒を重視した色彩学者である。その色体系は黒色と白色と完全色との分量比による、という黒白主体のしくみである。

以上の一元色、二元色はモノクローム(無彩色)の次元で、いわゆる色体系の基底となる世界観である。一般に言われる原色説は有彩色についての概念である。この原色説の意味は、あらゆる色のもととなる要素色ということであり、同時に、自然光(白色光)を成す要素色でもある。

3.〈三原色〉

a) 白・黄・黒=アリストテレスはその形而上学的色彩論で、単一色(原色)は四原素の属性とし、空気・水・土は白、火が黄、そして火によって空気と水が失われて黒が生じるとしている。

b) 赤・緑・青=アリストテレス経験科学である「虹論」では光学的な三原色を挙げる。

c) 赤・黄・青=ゲーテのエッジ・スペクトルの三原色は正しくは深紅色・黄・シアン。「赤(カーマイン)・黄・青」となるとゲーテと同時代の画家O・ルンゲ、あるいはフランスのシュブルールなどが体系づけた色料の三原色となる。バウ・ハウスのイッテン、クレーもこの系列── ゲーテは三原色と反対色・緑菫橙の六色相環をつくる。

d) 菫・緑・赤=色覚説のヤング、ヘルムホルツによる生理学、そして電磁波説のマックスウェルの物理学が光の三原色(UB青, EG緑, VE赤)を定位した。

4.〈四原色〉

a) 白・黄・赤・黒=ダ・ヴィンチ

b)黄・青/赤・緑=ヘリング。生・心理学の反対色説では、色覚は黄・青、赤・緑という網膜視物質の光化学反応における分解と合成によるとし、これと黒・白物質の構成によって色を感じるという。ヘリングの Natural Color System 色環はこの四原色と補完の八主色。今日のNCS体系はこれを定量化したもの。

c) PCCS (Practical Color Coordinate System ; ヒュートーン体系)はへリングの原色説に準拠して24補色色環を構成している。

d) 黄/青・赤/緑=オストワルトはヘリングの反対色説の4原色である「赤(Red)緑(Sea Green)」「黄(Yellow)⇔青(Ultramarine Blue)」の2対の反対色を円周上に直行するように配置してオストワルトはヘリングの反対色説とは異なり、回転混合による補色対として四原色を定め、これを補完して八主色色環とする。

原色の種類−原色というのは本来、混色によってはつくれない色であり、光の三原色はVGR、色料の三原色はBYRである。またヘリングの反対色説では四原色(黒,白を加えると六原色)、オストワルトも補色二対(四色)である。

これら色光、色料、視覚物質、そして色面(物体)など、それぞれの原色があるが、このうち色料については染料(インクなど)と不透明の顔料とでは混合の効果が全く異なる。そこで顔料を用いる美術などの色体系では、BYRの原色にG(B×Y)、P(R×B)の主要色を加えて五原色とすることもある。

5.〈五原色〉(五主色)

a) YRPGB=アリストテレスの感覚論での有彩色は明るいYから順序づけられる。(両極の白黒を加えると七原色─)

b) BGYRP=中国の九星術では有彩色が正確に波長順(エネルギー強度の順)に並ぶ。

c) RYGBP=マンセルは、ニュートン、ゲーテ、シュブルールとともに色相を赤(長波長)から数え(エネルギー強度は反時計回り)、この五主色と補色で色相環をつくる。

6.〈七原色〉

a) 白YRPGB黒=アリストテレスの感覚論は、二元色、三原色の項にみるように白から黒への変移として色が生まれる。

b) ROYGBIV=ニュートンのスペクトルは五原色(主要色)と補完(半音)2で七色色環を成す。この 七色を赤から数えたのは音階とのアナロジーによる。

体系としては、原色あるいは主要色の数は、少ないほうがシンプルであるが、実践的にはその個々の要素色の内包が多くなっても難かしくなる。全体の統一性(一元色)、色の相対性(二元色)、色相互の系列性や相関性(三原色)、色相互の相対・相補と複合(四原色)、色の機能や相互作用場の体系性(五原色)、色の総合展開(六原色)、そして色全体の循環性(七原色)といった色体系への要請のすべてを充足した上でシンプルであれば理想的である。

無論そうした体系は、物理・生理・心理そして工学や実践的構成のすべてに妥当するものでなければならない。

この意味で、グローバルな自然現象の世界から、配色や創造活動といった高次元の実践的領域までをカバーする五原(主)色体系(アリストテレス、九星術、マンセルなどの─)が、可能性・機能性が豊かであると思われる。

およそ色彩論の傾向として、個々の色値などの細かさに比して、より重要なそれら全体の系統性・序列性といった体系性についてはほとんど大らかである。

原色説についてさえ、三原色を赤青黄といい、YRBといい、光学でもGBR、RGBなど一貫性がない。この場合はその三原色の系列性とかは問わず、単なる要素として枚挙しているわけである。これを要素主義という。ニュートンもこれである。この要素主義の立場では、色列がどう順序づけられ、色環がどう回るかは大した問題ではない。外延的な全体はあるが内包的統一、つまり体系性が欠如していると言わざるを得ない。

原色説は一元色に始まる。ここにはいわゆる色味はない。明るいか暗いか、さえ無い絶対的統一がまずあり、次にものごとの始まり(元)としての暗黒、次いであらわれ(顕現)としての光(色)、その総合統一の飽和として白色光(自然光)がある。黒体はそうした現象(こと)の元であるとともに、そのすべてを吸いこむ──

ここにひとつの「順序」がある。即ち、色はモノクロームの暗黒に生まれ、多彩に現象し、やがて暗黒に呑まれていくのである。

東洋哲学では、「無から無限(大)までの間」に有の世界が、ひとつの過程(つまり仮象)としてひろがるのである。「色とは何か」というこの統一像を形而上学ではなく、自然科学でイメージするなら、単純なエネルギー強度の「順序」となる。物理学でのそれは電磁波であるが、視覚の対象となる波長域は340nm(菫)から780nm(赤)の可視波長と呼ばれる範囲で、これより短くても、長くても色覚とはならない。つまりそのエネルギーが強すぎても弱すぎても人間には見えないのである。換言すれば「色は見えないところから、見えなくなるところまで」の時空(場)の系列である。そしてその可視波長域で最も視感度が高い(見えやすい)波長が、その中点に位置する緑黄(555nm)である。即ち、色は暗黒に生まれ、多様に展開し、暗黒に還る、のである。

この事実、あるいは自然の秩序が、しかし一般の色体系では、軽視されている。例えば、アリストテレスの色列とかニュートンの色環に由来する、白から黒ヘ、明から暗ヘ、あるいは黄や赤という長波長の色から数える習慣が─電磁波説以前の古代や中世ならいざ知らず─近代以後の一般色体系でも保存されているのである。

さてこの自然の秩序に逆らった色の順序──白から黒、明から暗、そして黄や赤に始まる色列──は根源的には、自然と人間との出会いかた、つまり自然観・世界観によったものである。

西洋での自然はあくまでも人間にとっての相対的な外界であって生きるために征服し開発さるべき無限(測り難い)の力であり暗黒である。宗教・哲学・科学といった人智の体系はしたがってすべて人間側から、つまり有限(測定可能─)の、形あるものの側から秩序づけられる。いわば身近な現象からその内奥の本質ヘ、という知(認識)の帰納法の体系なのである。──色体系もこれである。

しかし乍ら、こうした西の自然観が風土に必然した本然的なものであるとすると、あながち方法的に誤りだ、と断じるべきではないのかも知れない。東洋人の感覚ひいては大脳のしくみ、と西洋人のそれ(赤感覚が東洋人よりも長波長寄りらしい)との相異によるものとも考えられる。

この視点に立ってみれば、そもそも東洋の農耕民族ほど保守的ではなく、むしろつねに歴史に対して「批判精神たること」をモットーにしている狩猟民族の自我や自覚が、アリストテレスやニュートンあるいはゲーテにそれ程追従するとは思えない。むしろそのニュートンもゲーテも、その革命精神の表現として新しい色体系を提起したのだ。この変革、創造の弁証法が、今日のオストワルト、マンセルをはじめ多種多様な色体系を必然しているのである。

さて、そうした西の感覚では色を、まず主体側から、つまり明や白から、そして黄や赤から数えることが「自然」であり主観的秩序だと思われる。──この相対主義的主観性が独断や偏見となる傾向を批判して、客観の体系としての科学を位置づけようとしたのは、ほかならぬ色体系の始祖アリストテレスである。

一方東洋思想では、自然と人間とが対立してはいない。したがって無とか無限、あるいは暗黒が受け容れやすい。敢えていえば農耕民族の特性は、その適応、受容の精神にある。この自然主義的風土こそが、西方の風土に生まれた色体系をも、その内的必然の批判は抜きでうけ入れさせたものである。

西の左脳主体の意識構造がつくった色体系や色彩学を、右脳主体のわが民族が受容し適応していけるのは、それが選択の余地の無い科学や技術の全体のシステムに組み込まれているからである。日々の感覚や情緒と色体系とが噛み合わないのは、ひとつにはこうした事情によるものと思われる。

アリストテレスの形而上学、ゲーテのロマン派現象学は、人間主義や主観主義の立場で白から黒、明から暗、そして黄や赤を第一にした。

ニュートン光学の原点は光(白)であるが、白や明を始源としそれを色環の中心に据えるパターンは、その後のすべての色体系の原形となった。

黒に始まり、暗黒を中心におく色体系は皆無に近い。極めて例外的なのが、反西欧・反現実のショーペンハウエルの黒に始まる色列、そしてゲーテと同時代の画家オットー・ルンゲの黒中心・12色補色色環で、色の配列も(赤が頂点だが)時計回りである。

光に始まるニュートン光学の色環が白中心となるのはともかくとして、一般色体系に共通する白から黒ヘ、明から暗ヘ、赤から菫へという自然のシステムとの背反は、前述のように自然と人間(客体と主体)との出会いかた、宇宙観に必然したものであるが、敢えて言えばその精神風土に要請される「神」の位相の問題であって根が探い。

白は光であり神であり、有である。そして黒は闇、悪魔、無であり、死の色とされている。

自然の無限性や実体は、人間にとってはブラックボックスであり、そこに至るには神の光か、知の光が必要なのである。

東洋的自然主義では、無は無限超越であり、暗黒(玄)は万物万象の根源とし、また永劫回帰の宇宙として了解できる。──主客無限である。

西の自然科学の方法─帰納法は、自然を遡及することである。したがってその帰結である本質・原理から現象に還ってくる演繹法が、自然のシステムに対応するものである。

この演繹体系であれば、暗黒が原点で、これを中心とする色環が波長順に時計回りに配列される自然のシステムになる──

その時計回りの色環は、黄を頂点として緑が左、赤が右となるが、オストワルト、イッテン、スウェーデンのNCSなど数える程しかない。しかしこれらも色環の始点を赤や黄にとるものがほとんどで、唯一NCSが短波長の青を始点としている。これはヘリングの反対色説によったものであるが、ヘリング青は色覚の色であって、スペクトルの始点の菫ではない。

したがってあくまでもNCS(ナチュラル・カラー・システム)の自然的は、主体系の色覚についてであり、感覚的に色値を相対評価する、というやはり主観主義・要素主義の枠を出ず、グローバルな自然は視野を成してはいない。

自然には因果律という秩序がある。色体系もまたその時空の必然的秩序、外的自然と内的自然(主体系)との綜合統一の秩序でなければならない。

色環というより色三角形であるが、ニュートンの粒子説に対して波動説の立場にあった生理三原色説のヤング・ヘルムホルツ等のVGR三角形、色度図の元祖マックスウェル(物理)のBGR三角形などは、いずれも正しく時計回りに位置づけられる。マックスウェルの電磁波説の功績で、短波長から長波長へとエネルギーの序列でスペクトル色が配されている。こうして光学と工学の綜合であるCIE色度図となっていくのである。

その色度図に、マンセル10色相環を測色修正し位置付けたのがOSAマンセル図であるが、序数が反時計回りに付された図というのはあまり例がない──

「光に色はない」というが、物理・化学・生理学など科学系色彩学はともかくとして、実践的な領域の表色大系・色票系では、まず明度である。この明度(光量)こそが根源的な属性である。音楽でならリズムにあたるものといえる。

そこで三属性(明度・色相・彩度)の色立体では、明度を軸として色相・彩度が構成される。三属性体系の根幹を成しているのは明度であり、三属性の正しい順序は、(1)明度 (2)色相 (3)彩度・VHCとすべきである。

ところが従来のすべての体系がHVCと色相第一にしている。

ところでVHCの三属性ですむのは、個々の色値と外延的全体だけである。現象の色は、それが光(平面色)であれ物体色(表面色)であれ、何らか空間性を具えている相対的な「色面」である。大小があり、方位、位相があり、組成があり、時間性が伴う。つまり場の色なのである。

─美術は「色面の構成場」であるが、この命題は、実は光学から生理・心理学、哲学などすべての色彩論に妥当し得るのである。ただそれら抽象的領域では、明・彩度や空間性・時間性を「一定」として了解しているのである。

しかしより実践的な色彩学、なかんずく配色・構成等のための色体系ではこの時空的要因は、「色よりも重要だ」とさえ言いたくなる。

そこでこの時空・組成の要因を「質量(mass)」として組み入れると、色は三属性ではなく、四属性─明度・色相・質量・彩度の相対場となる。

─VHMCと質量を第三要因とするのは、質量(場)が色の作用・機能に占める「重さ」の故である。この相対場としての綜合的色価(これを抽象的な色値に対して相対色価と言う)だけが、日々に表象できる色、「現在」としての色である。これを美術用語でバルール(valeur)という。

つまり客体系(実体・現象)と、主体系(知覚・認識)との綜合統一の場としての色である。──色は「学際的」である。

体系というのは、この主客綜合の場の「理(ことわり)」にほかならない。

(関根英二 著/色宇宙・配色調和より)

コメントはまだありません