色彩講座 第2回

- By T.Utsunomiya

- 投稿日:2016年2月16日

- カテゴリー: 色彩講座

東西の色の原点–玄と光

世界観と色体系;自然主義と人本主義

「玄」という字がある。黒であり、天空や天の色、それも北天を指す。玄黄といえば天地を意味する。老子の玄はさらに、万物万象の元とか始めを意味し、玄元・玄之又玄という語もある。ここから深遠なるもの、深奥の真理の意も生れ、老子の思想を玄学または単に玄とも呼ぶ。これが東洋の暗黒である──

しかしこの黒が西欧では否定的にとらえられ、ブラック・リスト、ブラック・ボール(反対票)といった、ほとんど玄とは対照的現実的なイメージになる。

ブラック・ホールといえば天体の成れの果ての重力場に名づけたもので、私達にはある種の夢を感じさせるが、その本来の意味は「穴牢」である。ところが、そのブラック・ホールにも近年では「穴」というよりもむしろ場の生成の根源的力、としてみられるようになってきた。つまりは「玄」に近づいたわけである。

こうした東西の黒の位相の違いは、まさに世界観のあらわれである。黒という、光の届かない不可知の世界、あるいは沈黙の実在が、人間にとって何か、という問題である。

東では暗黒を、超えてある実体、ものごとの始源としてその潜勢的力を肯定し、あるいは陰陽一体として受け入れる。しかし西ではものごとの果て、有の否定として現実的相対的に表象したのである。この東西の黒の位相の相異は、あるいは農耕民族と狩猟民族との、自然観の根源に由来するものかもしれない。

農耕民族にはまず「約束の地」がある。つまり空間的領分とその持続としての歴史が、その生を包んでいる。母なる黒い大地と四季の恵み、暗い冬や夜に森羅万象が生成し、日々の生は無限の超越的宇宙に紡がれていく── この民族にとっては、したがってそうした大自然の運行に適応していくべく視界を綜合する視覚系(空間視系)が要求される。右脳主体の自然主義的体系が出来ていくのである。

他方、狩猟民族には生の具体的基地となる「約束の地」がない。大地や四季の移ろいは獲物への距離であり時間であり、条件の変動であり障碍なのだ。その時空的条件の最悪のものがつまり闇であり冬である。この狩猟民族にとっての視覚系は、農耕民族のような視野にひらいた直観(右脳主体)よりも、対象をとらえる利き目の視力(物体視系)である。

狩人には視覚は生きるためにあって、暗黒はその否定になる。西洋では白は光であり、即ち神である。その対極の黒は闇であり、悪魔や死に結びつくのである。こうして左脳主体の即物的合理的な、現実主義的体系がつくられる──

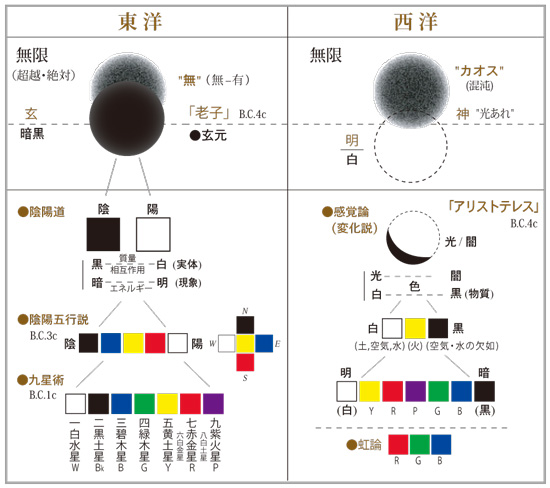

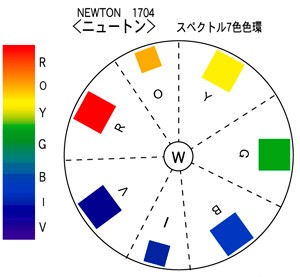

色の原点となる黒と白との、この東西の表象は、古代中国の現象的宇宙論とも言うべき陰陽五行説や九星術における色と、アリストテレスの感覚論との、色列の相異をなしていくのである。

九星術では、一白水星、二黒土星、に始まり三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星そして九紫火星─白(W), 黒(Bk), 青(B), 緑(G), 黄(Y), 赤(R), 紫(P)の7色である。絶対的な暗黒である「玄」の宇宙に生まれた現象世界の相対性—陰陽が明暗となって、これが一白、二黒と定位され、有彩色の順序は自然の秩序で、つまり短波長から長波長へと並ぶ。

一方アリストテレスの色列は、光から闇への変移に色が生じるとして、原色としては白・黄・黒の三色であり、有彩色は黄の変容として(変化説という)、これと黒との間に、光度の大小の順で黄から赤, 紫, 緑そして青と並ぶ。これはソクラテスゆずりのエパゴーゲー(特殊から一般・普遍へ、という帰納論理)に沿っていて、主体側の現実からしだいに客体世界の内奥に向かう、という人本主義的方法論─これがつまり東洋の遠近法に対してその逆の近遠法である。

九星術と同じ白・黒と5色相の7色だが、明から暗へと順序づけられる。感覚論であれば当然の事乍ら、光の量であり相対的現象の序列である。したがって正確には白と黒ではなく明と暗である。 (そういえば、アリストテレスの有限天動宇宙モデルを九星術ならぬ九天説という。東西の5,7,9の符号が面白い)

しかし「玄」の宇宙は絶対的な無であり、元である。明暗(現象)とか黒白(実体)といった相対性を超えた力(エネルギー)の場である。この無限超越の絶対的場から物質(存在)と力(現象)が分化し、そのそれぞれが黒白となり、明暗のペアとなるのである—まさに「玄」は原宇宙である。

黒白は実体(基体)概念で、洋の東西を問わず、黒が前(Black & White;Noir et Blanc)であり、明暗は属性概念で明が前(Light & Darkness;Clair et Obscur─遠近法の意もある)になる。基体は基数、属性は序数にあたる。─順序は秩序である。

こうした意味で、東の暗黒はあらゆる相対性を超えてある無(という実在)で、たとえばいわば右脳だ左脳だを超えた「※中心脳」(脳神経外科医ペンフィールドの中心脳説)の宇宙である。したがって陰陽五行説でさえもすでに第二階の、相対的現象的ないわば通俗的な世界観の次元なのである。(※ペンフィールドは,大脳皮質が脳の最高中枢であるとする皮質連合説に対し,視床を含む脳幹の一部が脳の最高中枢であると考え,これを中心脳系とよんだ。wikimatome.com/wiki/中心脳系より)

この私達の宇宙のはじまりもまさに玄である。物質とエネルギーが渾然一体で、明暗の相対性以前の無限的場である。やがて生命における細胞分裂のように物質と光が分化していってはじめて、玄は黒白を生み、相互作用が生じ、明暗を成すのである。

宇宙論では物質が分化し、光が直進できるようになると宇宙が晴れ上がる。この時点までが約10万年といわれている。このあたりからが物質の時代になり、いわゆる色が生まれてくることになる。こうしてやっと陰陽五行の世界が始まる。陰陽二気から万物万象が分化展開されていくのである──

神が「光あれ」と言い、その光に始まった西洋の色列は、明から暗へY, R, P, G, Bと序列を成したが、東洋の体系は、陰・陽によって、B, G, Y, R, Pと、正確にエネルギー強度の順に配列するのである。 —絶対的な玄に必然するところであるが、時空や物質と一体化された東洋的宇宙観のしからしむるところである。

この玄(暗黒)に始まる東の色観に対して、いわば現象的な明(光)にはじまる西の有限的な色観が、良かれ悪しかれその後の色体系の根幹を成していくのである。すくなくともアリストテレスの形而上学(metaphysics)は(東洋では陰陽五行説がそれにあたろうが)、西の風土では形而下諸学を包括するような総合的体系を成す方向ではなく、あくまでも諸学の上に普遍学としての抽象的な座をしめることになる。したがって現象的な「色」については、専ら形而下の経験科学である物理学あるいは生理学が体系を性格づけていく—

アリストテレスの「光から闇へ」のイメージは、いわば形而下から形而上へ、可視的経験的世界からその内奥の本体や原理へ、という知の方法論である。この「帰納法(induction)」を科学の方法に据え、その帰結として与えられる一般普遍の原理から「演繹(deduction)」して多様な事象を読もうとしたものである。—つまりは「光(現象)から闇(本質)へ」であると同時に「光(真理)から闇(現実)へ」でもあるのだ。

ところが、実際はその思惑に反して形而下の諸学は、その「帰納法」がもたらす当然の成果に膨張し、細胞分裂する現実に対応するのが手いっぱいで、上を向くどころか天を仰ぐ仕儀となっていった。光から闇へ、の論理はこうして有限(抽象)定量化を促すことになり、多様化した領域の数に等しいだけの「闇」を負うことになった。「玄」を求めてなんとパンドラの函を開けたのである。

20世紀初頭に始動した科学や思想の根底をゆるがす変革は、こうした抽象・定量論理の飽和と挫折がもたらしたものに他ならない。

しかし乍らニュートン光学は、光から闇へ論法の青春期の輝かしい記念碑の一つではある。その「光学」に記された膨大な実験研究の足跡は、帰納法の直接の成果といえるだろう。

現象から本質へ、あるいは観測主体側から客体の深奥へ、といういわば人本主義の論理である「近遠法」は、東洋の超越的玄に始まる自然主義の演繹的体系(これが「遠近法」である)とは対照的である。東の右脳主体と西の左脳主体との相異によるものと考えたくもなる。

ともあれ物理学は、ニュートンによって光学から「色彩学」を生み出した。そして「光は色に非ず(色は感覚)」という命題によって、客体系の物理学と主体系の生理学との結び目に、後の生理光学を動機づけるのである。

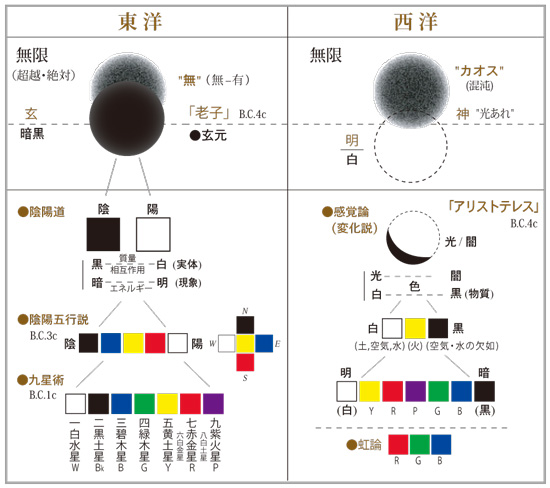

さて、ニュートンのプリズムは自然光(白色光)からスペクトルを現出した。ニュートンはこれを虹の7色と見なして、上から「赤, 橙, 黄, 緑, 青, 藍, 菫 (R,O,Y,G,B,I,V)」(これをロイ・G・ビーブと読むらしい)と順序づけたのである。そしてこれを環状に配し、中心に自然光を位置づける。これは任意の色光の混合のための図表(ダイヤグラム)であるが、「ニュートン・サークル」と呼ばれ、いわゆる色環(Color Circle)の元祖とされていくのである。

ところで、日進月歩の光学・生理学にとってのニュートン色環はすでに歴史的な遺蹟であるが、色彩論とか色体系にとっては必ずしもそうではない。

その色の序列や色環のしくみに含まれる問題点は、まぎれもなく今日の色体系の問題でもある。 ニュートンはなぜ色列を赤から数え、結果的に自然のシステムや後の色度図の逆に、つまり「反時計回り」になる色環をつくったか、が問題である。アリストテレスの「色は白と黒の混合に生まれる」というテーゼは、光が媒質を透過するとき、その媒質の濃さによって、光(白)が変化するという「変化説」と呼ばれるものである。

この「光が変わること」を、相対的な媒質の作用(外因)に帰するのではなく、光それ自体にその要素要因があるという立場(要素主義)で、光が7色の合成であることを実証したのが、ニュートンのスペクトルである。このニュートンの即物・実証精神は、アリストテレスの、相対的現象からその現象の内奥の本体へという、まさに形而下の帰納法の実践にほかならない。一般にニュートンを反アリストテレスと云うが、反ではなく矛盾の範囲にある。

いずれにしてもアリストテレスとニュートンとの間には、ニュートンから今日までの7倍の歴史が横たわっているのである。

さて、ニュートン光学は基本的に粒子説の立場をとるが、時に波動説的解釈もあって、プリズムで屈折する光の記述に、「屈折の大きい菫は短い波動、屈折小で最長波動の色が赤」とある。そしてこの波動を音の波動と類比させ、これが音階との対応になる。──波動が長ければ低音、波動が短くなれば高音となる。したがって色列は赤から菫へと順序づけられる。─さて次は定量化だ。これはスペクトルの個々の色域(バンド)、及び板ガラスとレンズの組合せ実験が生じた同心円上の色輪(これをニュートン・リングという)の間隔が、音階を成す弦長の比とほゞ一対一対応し、またその同心色輪を生むレンズと板ガラスの間(空気の厚さ)の系列比とも矛盾しない、といった事実によって、数学的に秩序づけられていくのである。

科学的解の条件─明証性・互換性・無矛盾性─が充足された。 こうして音階との対応によって赤を始点とした色列、そして主色(全音)5と中間色(半音)2の7色が決定され、自然光(白)を中心に置く色光混合図表としてのニュートン・サークルが生まれる。 いずれにしても帰納法の申し子であるニュートンの感覚は、菫に比してより強く知覚される赤、つまり主体側から序列づけたのはむしろ当然というべきであるし、音楽が数学的秩序に成っていることからニュートンの左脳が、色にもその線型論理を試みさせたものと思われる。 このニュートンの赤を始点とする色環のパターンは、その後のマンセルをはじめほとんどの色体系に受け継がれている。

それにしても、ニュートンはその多様な実験の過程で、前述のニュートン・リングに、黒を中心として(!)、菫(V)・青(B)・緑(G)・黄(Y)・赤(R)そして紫(P)、と正確に波長順に並ぶ色列も観測記述している。(光学;第2篇、第1部、観測4など) その後の色彩論や色体系に及ぼすニュートンの威光を考えると、音楽とのアナロジーに惑ったその自然哲学の精神(「吾は仮説をつくらず」)は、惜しみても余りある─

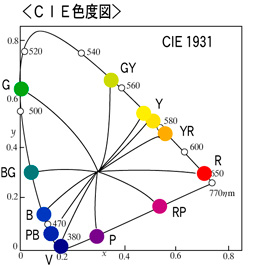

色彩現象を生むのは光子のエネルギー特性(振動数/波長)によるものとして、色列がエネルギーの大小にしたがって短波長(菫V)から長波長(赤R)へと秩序づけられ、色度図(マックスウェル)を成すにはニュートンから150年を要した。その電磁波説に次いで、すべての色を吸収しかつ放射する「黒体」の概念が生まれたのはさらに50年、そして赤から紫へ、をつないだCIE色度図が完成したのは1931年である。

色彩現象を生むのは光子のエネルギー特性(振動数/波長)によるものとして、色列がエネルギーの大小にしたがって短波長(菫V)から長波長(赤R)へと秩序づけられ、色度図(マックスウェル)を成すにはニュートンから150年を要した。その電磁波説に次いで、すべての色を吸収しかつ放射する「黒体」の概念が生まれたのはさらに50年、そして赤から紫へ、をつないだCIE色度図が完成したのは1931年である。

(関根英二 著/色宇宙・配色調和より)

コメントはまだありません